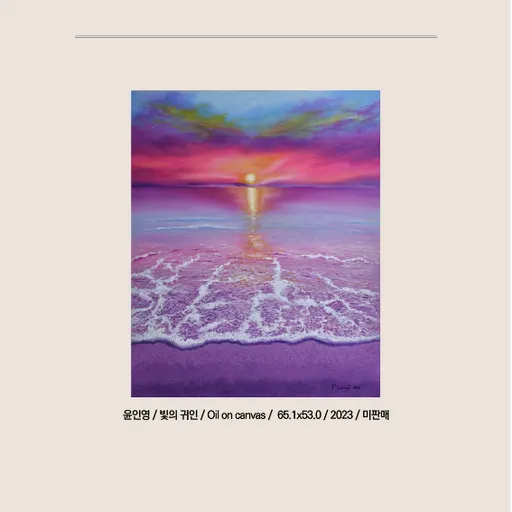

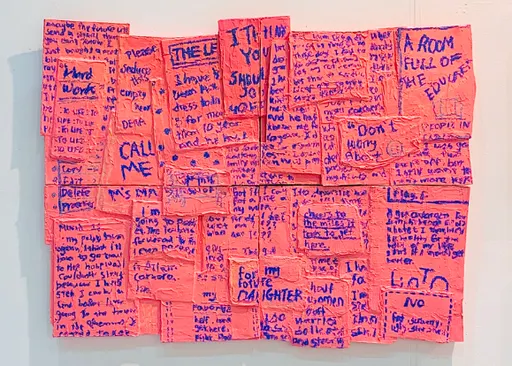

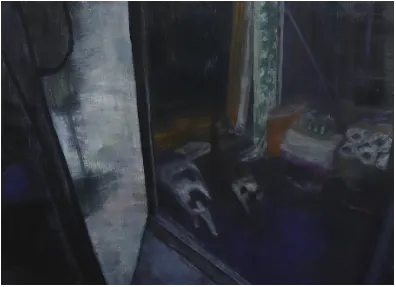

김남균 / 기억의 파편 / 순지에 수묵 / 50x74 /2022 / 300,000

김남균 / 기억의 파편 / 순지에 수묵 / 28x69 /2022 / 200,000

작가노트

본인의 작업을 논하기 전 작업에 영향을 준 일생의 이야기를 짧게 하고자 한다.

91년 9월 9일 내가 태어난 날. 나는 첫 번째 죽음을 경험했다. 그리고 4살 살던 집 대문앞에서 두 번째 죽음을, 9살 피아노 학원에서 세 번째 죽음을 그리고 12살, 16살, 19살, 21살, 22살 8번째 죽음을 경험 했다. 나는 선천적으로 병을 가지고 태어났다. 병명 뇌전증. 간질을 의미한다. 나는 내가 기억도 못하는 저 너머의 순간부터 약을 먹으며 살아왔고 죽음과 함께하고 있다. 이 병은 지금의 나를 이야기 하는데 빼놓을 수 없는 나의 특성과도 같다.

죽음 앞에서 사람들은 많은 것들이 부질없음을 느낀다. 주관적이긴 하지만 죽음 앞에서는 상당히 많은 것들이 무의미하기 때문이다. 나에게는 이러한 생각들이 남들보다 다소 일찍 찾아온다. 그리고 동물적 생존본능이라는 걸 느끼고 생각하게 된다. 일정한 패턴적 생활과 자극의 배제를 요구하는 생활 속에서 나는 생각했다.

“무엇이 삶에서 가장 유의미한가?”

평생을 따라온 물음에 나는 대답한다.

‘재미의 유무’라고.

나의 특성은 나를 어릴 적부터 본질을 추구하는 눈을 갖게 해주었고, 내가 해야 할 일들을 쉽게 고를 수 있게 해주었다. 이러한 나에게 작업은 작업이전에 ‘나를 위한 재미있는 행위’와 같다.

그림을 그리는 것은 나에게 있어 수행에 가까운 개념을 갖는다. 수행이 어떻게 재미있을 수 있느냐라는 질문에 나는 운이 좋아서 그럴 수 있었다고 말한다. 평생을 죽음에 다가가지지 않기 위해 스스로를 통제하고 단련하는 나날이 나에게는 줄다리기 같은 재미있는 행위이다. 이러한 취향 속에서 나의 작업은 크게 두 가지로 나뉜다.

형식은 크게 수묵화와 채색화로 나뉘지만 개념은 동(動) 정(靜)으로 나뉜다.

나를 동양화의 길로 이끈 마치 내 본능이 선택한 채색화는 나에게 내면의 안정성을 수련하는 명상 그리고 복용하고 있는 약과 같은 존재로서 작동한다. 모든 부분을 계획하고 예측하고 재단하여 실행하는 채색화라는 장르는 나의 삶과 똑같은 것이었다. 그 정적인 흐름 속에서 사고되는 깊은 본질적 질문들을 사고하고 그 답에 대한 개인적인 의견을 담는 그림이 나의 채색화 작업의 주요 테마이다.

반면 뒤늦게 시작한 수묵화는 내 인생에서 재단되어진 삶의 역동에 대한 부분을 탐하는 일종의 일탈을 담는다. 평소의 꾸준한 수련을 기반으로 순간의 기분과 흐름만을 집중하여 온 감각을 분출하는 지난날 재단되어져 왔던 본능들의 외침 그것이 나의 수묵화이다.

따라서 채색화와 수묵화 두 작업은 굉장히 다른 방향성을 지니고 있는 작업이며, 채색화의 경우 질문의 근반이 되는 핵심이 생(生)이라는 점에서 주된 주제가 있어 보이나 사실상 파생되어 나온 생각들이 작업들이 되어 나오고 수묵의 경우 너무나 즉흥적인 면모를 보이기에 나의 작업내용에는 주된 주제가 없다고 할 수 있다. 다만 주관적으로는 그림이 담은 메시지보다는 그림을 만드는 과정자체가 나에겐 핵심 주요주제가 된다.

나는 언제나 내 스스로의 작업을 작업이라고 표현하기를 꺼린다. 나에게 작업이란 수행과 같은 것이기 때문이다. 다만 누가 나에게 작업이란 무엇이냐 묻는다면 이리 대답할 것이다.

“말하고 싶은 내용이 있고 그것을 잘 전달 하기위해 어떻게 해야 할지 고민하는 것이 아닌 그 내용을 왜 말하고 싶은지 한 번 더 생각하고 느끼는 것“

그것이 나의 작업이다.

.png&blockId=041096a3-e88a-4810-b717-d1bdeca44294&width=512)

.png&blockId=94a42917-8652-42ce-b2a0-ee411a644169&width=512)

.png&blockId=178fbb97-ca98-4bbf-825b-ab3943eb5dca&width=512)

.png&blockId=6a6de3d5-62dd-4bb5-bf53-598e1c95b82d&width=512)

.png&blockId=b25a705a-1aca-4081-b7ad-edcd13d4177f&width=512)

.png&blockId=db6fd15d-4859-4c1d-8631-358dd19ee20d&width=512)