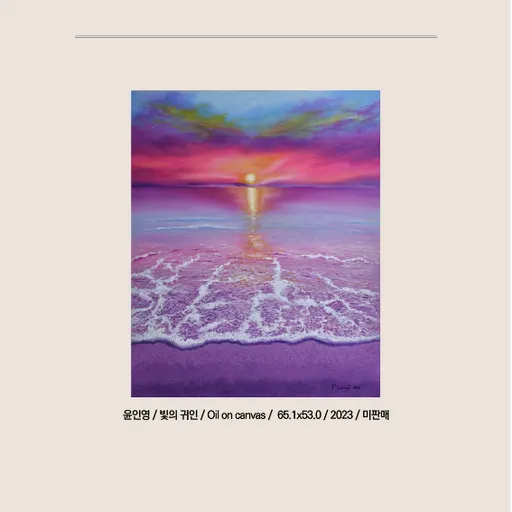

최복연 | 노을이 되어도 좋아 | 캔버스에 디지털 아트 출력 | 70×50 | 2024 | 550,000

최복연 | 빛나던 소음 | 캔버스에 디지털 출력 | 50×75 | 2024 | 550,000

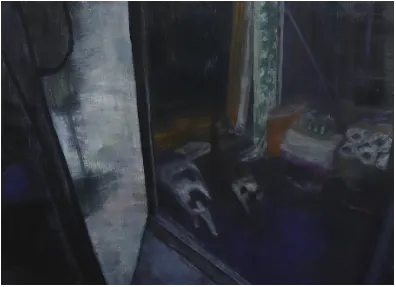

최복연 | 스밈 | 캔버스에 디지털 아트 출력 | 39×59.7 | 2024 | 550,000

작가노트

노을이 되어도 좋아

가끔 이대로 ‘바람이 되고 싶다’던가 ‘노래가 되고 싶다’던가 혹은 ‘얼음이 되고 싶다’고 생각한다. 그러고도 되고 싶은 것들은 꼬리가 길어 쉽게 끝을 보여주지 않는다. 어느 저녁 산책에서 꽃 무더기 옆에 앉아 그대로 사진이 되기를 원하는 여성을 본 적이 있다. 그녀 뒤로 번지는 노을이 편안함과 설렘, 노곤함을 주는 것은 그녀의 느낌이었을까 나의 느낌이었을까? 우리는 모두 가끔 혹은 자주 내면의 소리를 되고 싶음으로 느끼며, 바람에도 노래에도 노을에도 스미어 사는 것 같다.

빛나던 소음

빛났다고 생각하는 순간에는 소음도 아름다웠다. 그 소음은 나와 분리되지 않고 한 몸으로 엉켜 웃음으로 손짓으로 발걸음으로 존재를 드러냈다. 찬란했던 색깔이 하나씩 둘씩 묶이며 단순화 되어갈 때 소음도 하나씩 줄어들었다. 단순화되는 삶에 스며들어 지내다 보니, 고요함에 편안해지는 시간이 늘어난다. 그래도 문득 그때, 빛나던 소음이 몹시 그리울 때가 있다. 가끔 찬란하게 요란해지고 싶은 내가 아직 있다.

스밈

스며드는 일은 아무리 애를 써도 쉽지 않을 때가 있다. 애쓰는 시간이 진득하고 느리게 흘러, 남들이 ‘벌써 몇 년이 흘렀어.’라고 말할 때야 비로소 나도 모르게 ‘스며들었구나’하고 느낄 때가 있다. 잊히기 싫은 시간과 잊기 싫은 시간의 경계가 희미해지는 공간에서 겨우 스미어 살고 있을 누구를 생각한다. 그리고 나도 다르지 않다고 위로한다.

.png&blockId=041096a3-e88a-4810-b717-d1bdeca44294&width=512)

.png&blockId=94a42917-8652-42ce-b2a0-ee411a644169&width=512)

.png&blockId=178fbb97-ca98-4bbf-825b-ab3943eb5dca&width=512)

.png&blockId=6a6de3d5-62dd-4bb5-bf53-598e1c95b82d&width=512)

.png&blockId=b25a705a-1aca-4081-b7ad-edcd13d4177f&width=512)

.png&blockId=db6fd15d-4859-4c1d-8631-358dd19ee20d&width=512)